刃物は男のダンディズム

2010年11月8日 | 2,183 views | カテゴリー:イベント, 日記 | No Comments »

昨日、まちかどクラッシクカーミーティングの帰り、どこか寄るところはないかと話ながら走っていると『備前長船刀剣博物館』の看板が目に入りました

バグリー好きの友人に「岡山は長船刀って有名らしいな」と言うと、即交差点を曲がり急遽行ってみようということになりました

建物はこんな感じで観光バスもたくさん来ているほどです

しかし刀など全然わからない二人

とりあえず入場券を購入しようと受付へいき話をしました

受付の方に「拝見されますか?」と確認されるほど二人は場違いな感じです

とは言ってもここまで来たので入場します

大人500円でしたがバグリー好きの友人がJAFのカードを出したら400円で入ることが出来ました

さらに説明を聞くと、どうやら9月29日~11月23日まで『お守り刀展覧会』と言うイベント中らしく国宝級の刀や太刀が展示されているということです(撮影不可)

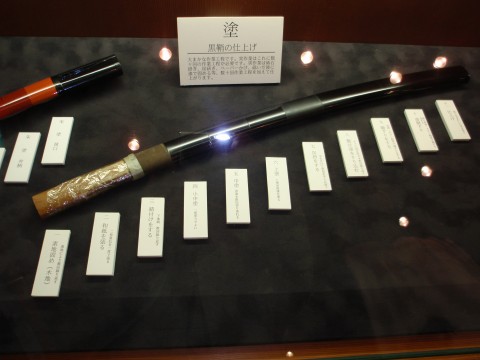

中に入りまず見たのはサヤに塗る漆の技法が紹介されていました

自作ルアーを塗るときに勉強した石目技法、研ぎ出し、蒔絵など、少し知っているので爆笑しながら興味深々で見てしまいました

さらに錆塗り、研ぎから磨きまで詳しく説明されてます

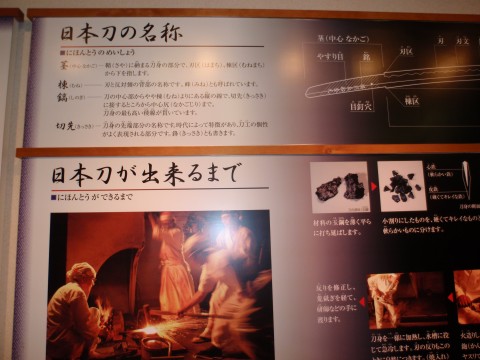

日本刀の名称、日本刀ができるまで

刃物の横が『しのぎ』というところがあり、しのぎを削るとはここからきたものらしいです

日本刀の重さを体験できるところもありました

結構重い感じで、こんなのを振り回すのは容易ではないと思いました(いい経験だ)

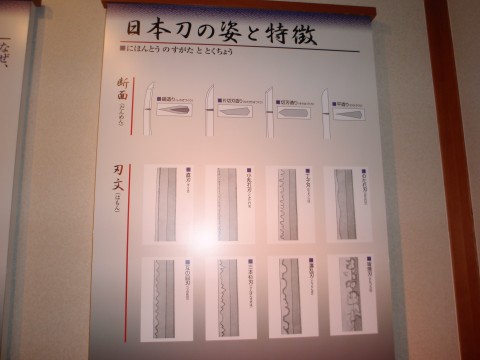

日本刀の模様によっていろいろ名称があるようです

日本刀はカッターの刃のようにパキッと折れにくいみたいで、何故かと言うと中は柔らかい鉄で外に硬い鉄が使われているからだそうです(深い)

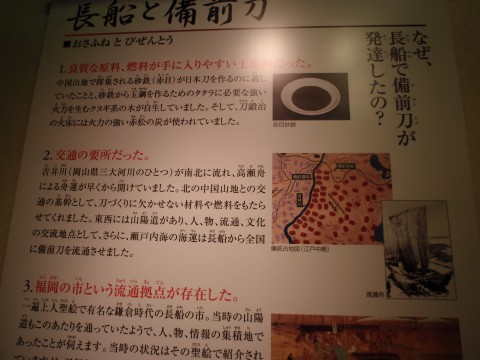

良質な原料と燃料が入りやすかった土地だから、長船で刀が発達したみたいです

岡山 京都 奈良 岐阜 鎌倉で作られる、それぞれの作風が『五ヶ伝』というらしいです

伝とは伝承の意味みたいですね

展示品については撮影できませんでしたが、たくさんの刀、太刀、大太刀、短刀が空調管理されたショウケースの中に展示されていました

中には厳島神社に奉納された国宝の中の国宝と記された太刀(平安時代後期)の物がありました。 注意:11月23日まで公開

重要文化財の太刀 備州長船住景光 (鎌倉時代後期)など貴重な物ばかりでした

さらに柄(つか)に巻く鮫皮をさわれる体験場所もありました

触ってみると撫でる方向によってザラザラですが反対側になでると引っかかりがなくサラサラって感じでした

別館へ行くと備前長船剣工房があって刀を作っている所が見れます

刀身を研ぐ工程、刀に模様を彫る工程、鞘を作る工程、鞘を塗る工程、柄を巻く工程などが見れます

ちなみに鉄をカンカンたたく備前長船鍛刀場は毎月第2日曜日だそうでしてませんでした

最後に『今泉俊光 刀氏 記念館』がありました

今泉俊光 明治31年~平成7年

鍛刀技術は、ほとんどが独学で、97歳で亡くなる直前まで刀への情熱はさめなかったらしいです

記念館には当時使用されていた道具や工具が展示されていました

はっきりいって上等な道具とはいえません、道具に頼る自分が恥ずかしいですね

帰りに、ふれあい物産館でお土産のせんべいを買って帰りました

トラックバックURL:

http://www.garagelb.com/sanikichi/2010_11_08_3639.html/trackback/